Black Sabbath : origines et descendance(s) du rock heavy

- Introduction

- Heavy metal victims

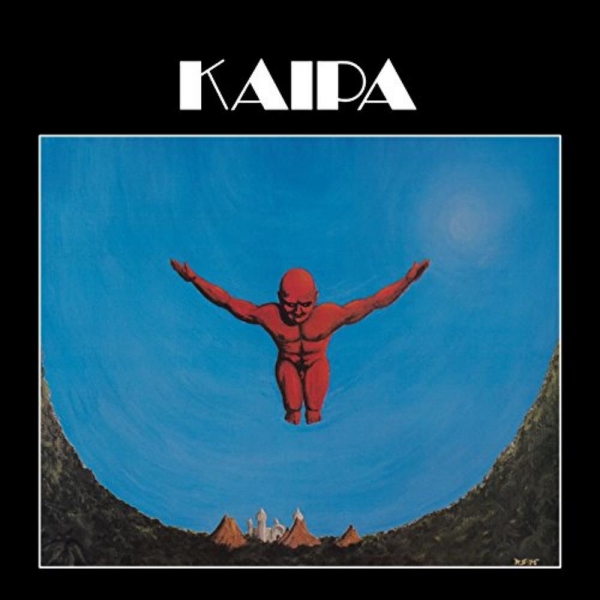

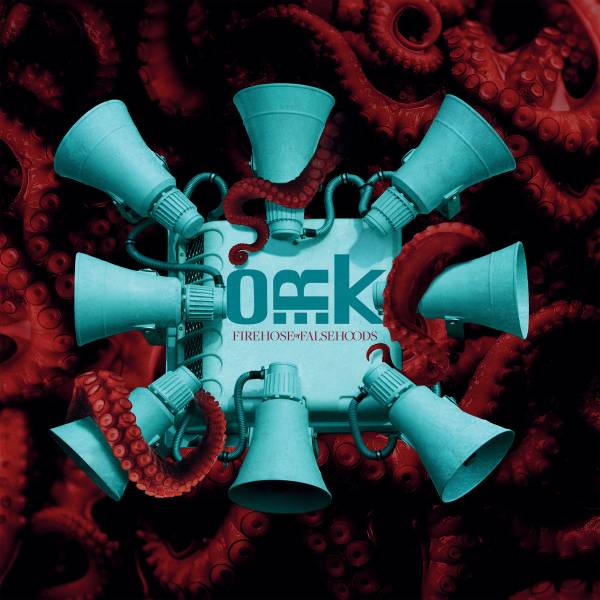

- Les rejetons légitimes : 18 albums qui puisent leur inspiration à la source du Sabbath

- Les bâtards : 18 albums qui vous font écouter du Sabbath sans que vous ne vous en aperceviez (ou presque)

- Les reprises les plus intéressantes

- Kaléidoscope : les différents visages du Sabbath

Heavy metal victims

L’an passé, la rédaction vous avait concocté un dossier sur Pink Floyd qui reprenait, assez paresseusement il est vrai, l’intitulé de la réédition massive de la disco du groupe, à savoir Why Pink Floyd? . La question, parfaitement adéquate pour un groupe essentiel aujourd’hui tombé dans une certaine désuétude, pourrait se poser à nouveau lorsque l’on aborde la cas du quatuor de Birmingham. Pourquoi vous proposer un dossier sur Black Sabbath ? Bien sûr, la sortie de 13, fruit d’un rapprochement, certes partiel mais quasi-inespéré, entre les membres fondateurs du Sab, suffirait à elle seule à célébrer à nouveau l’un des groupes pionniers du heavy rock 70’s, même si cette réunion n’arrivera jamais à la cheville de son fantôme passé. Néanmoins, nombreux sont ceux parmi vous qui ne se sont probablement jamais intéressés au Sabbath, non pas en raison d’un dédain conscient, mais plus probablement à cause d’une exclusion de facto eut égard au genre abordé ou supposément abordé. Black Sabbath, un nom qui fiche la trouille, un groupe sulfureux qui traîne une sale réputation de satanisme, une bande de vulgaires prolétaires bas du front à peine dignes de se confronter à l’immense Led Zeppelin, mais surtout, surtout, un groupe censé avoir inventé le heavy metal. Or le metal, nous en sommes bien conscients, n’est pas la tasse de thé de la grande majorité de notre lectorat. Et justement : ce dossier apparaît comme l’occasion idéale de tordre le cou à quelques idées reçues et de replacer la bande à Tony Iommi sur le piédestal qu’elle mérite : celui d’un groupe majeur dont l’influence plane sur l’ensemble de la musique rock contemporaine. Et nul besoin d’écouter de heavy metal pour s’en rendre compte. Par NicolasLa quête du son lourd ultime

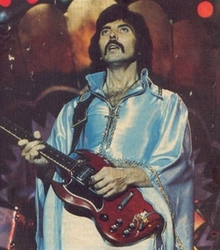

A l’origine de cette quête, on retrouve évidemment les compatriotes de Led Zeppelin, Robert Plant et John Bonham étant tous deux issus de Birmingham. Lorsque le Zep a pris son envol, une espèce de compétition s’est très vite installée entre Jimmy Page et Iommi pour savoir qui allait avoir le son le plus pesant. D’un côté, le Zep pouvait compter sur la force de frappe surhumaine de Bonzo et sur les syncopes brutales appliquées aux riffs de guitare, mais en tant que telle, la sonorité de Page n’a jamais fait preuve d’une lourdeur exceptionnelle, et Iommi était persuadé de pouvoir faire mieux. Lui qui a toujours été habitué à bidouiller ses instruments pour les accommoder à son handicap n’a pas mis longtemps à trouver la formule parfaite : du grave, de la distorsion, des power chords et des motifs lents et répétitifs, sans oublier un jeu de contrastes essentiel, car tout ce qui sonne lourd le sonne d’autant plus lorsqu’il se trouve juxtaposé avec des passages plus légers Mais plus que tout, c’est l’abandon des accords et des enchaînements de notes habituels du blues qui a parachevé l’objectif recherché. L’écoute, à cet effet, du double riff faisant suite au premier refrain de "War Pigs" se révèle absolument démonstrative puisque Iommi fait se succéder deux gimmicks qui utilisent exactement les mêmes notes, mais pas dans le même ordre : si le second demeure parfaitement bluesy, le premier a perdu sa chaleur et sa rondeur pour y faire germer une sensation de malaise. On ne parlera alors même pas du fameux intervalle du Triton employé instinctivement par le moustachu à croix sur "Black Sabbath" (et jamais ré-employé sur aucun autre de ses morceaux, soit dit en passant), ni des quelques thématiques horrifiques accueillies initialement par le Sab et dont le but n’était que d’amplifier le caractère pesant des ambiances développées. Ainsi naquit la "musique d’horreur" voulue initialement par Iommi, pendant des films d’horreur qui passaient dans le cinéma niché juste à côté de la salle de répétition du carré de Birmingham et qui ne désemplissait pas. Pourtant, tout ce folklore, mis à part un petit brin de provocation bien anglaise, n’était là que pour souligner les graves de la guitare et de la basse, et il faudrait d’ailleurs voir à ne pas mésestimer l’importance de Geezer Butler dans cette conquête du son lourd, lui qui, premier parmi tous les bassistes, a notamment eu l’idée de brancher une pédale wah-wah sur sa quatre cordes ("N.I.B.") et est parvenu à imprimer une distorsion énorme à son instrument. N’empêche que pour beaucoup de monde, Black Sabbath a volontairement colporté une imagerie démoniaque qu’il aurait sciemment léguée à sa prolifique descendance métallique.

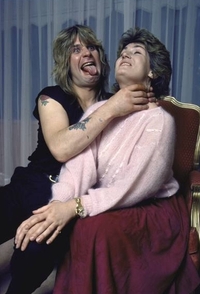

Satanisme, entre mythe et réalité

Mais ce qui compte plus que tout, quand on s’attaque à cette soi-disant problématique diabolique, c’est que le Black Sabbath originel ne s’est jamais, jamais pris au sérieux. Dans son autobiographie, Iommi raconte d’ailleurs, avec beaucoup d’humour, comment la bande s’est retrouvée un soir à devoir faire face à un sitting d’occultistes psalmodiant des incantations macabres juste devant leurs chambres d’hôtel. Ni une ni deux, les quatre larrons se sont empressés de souffler les bougies des disciples démoniaques en chantant "Joyeux anniversaire !". A l’inverse d’un Jimmy Page très concerné ou d’un Ritchie Blackmore qui n’a jamais caché une ambition dévorante, Tony Iommi a toujours pris soin de déconner en toute occasion, que ce soit en studio ou dans la vie avec ses potes. Osbourne est largement connu pour ses frasques débridées, son sens de l’humour potache et son caractère jovial, Butler, quoique le plus intello et le plus courtois de tous, n’a jamais rechigné à se fendre la poire en bonne compagnie, et Bill Ward, s’il a longuement fait les frais de farces plus ou moins douteuses de la part de ses compagnons - certaines ayant même failli lui coûter la vie, comme lorsque Iommi lui a mis le feu après l’avoir aspergé d’essence ou lorsqu’il s’est fait enduire de la tête au pied avec une peinture dorée - n’a jamais été le dernier à rire ou à faire rire autour de lui. Les gars de Birmingham étaient avant tout des gens du peuple, simples, faciles d’accès et pas prise de tête pour un sou, même s’il leur arrivait fréquemment de régler leurs dissensions à bons coups de bourre-pifs. On vous recommande à ce propos la lecture des truculents Moi, Ozzy et Iron Man d’Osbourne et Iommi : croyez-le, vous allez passer un moment de franche déconnade. Bref, autant on pourrait à la rigueur prêter un minimum d’attention aux théories de messages subliminaux satanistes incorporés par Jimmy Page à "Stairway To Heaven" (parce que lui, a contrario, s’y croyait quand même pas mal), autant les allégations de satanisme sabbathien ne tiennent pas la route bien longtemps. Et pourtant...

La perversion d'un modèle

Dans le même temps, la situation de Black Sabbath, très mal en point dans les charts, connut un tournant décisif avec le renvoi d’Ozzy Osbourne, viré pour excès de démotivation et de substances délabrantes. En 1980, pour un groupe privé de son chanteur d’origine, une décision s’imposait : il fallait suivre le mouvement ou périr. La seconde voie n’aurait pas été déshonorante : après tout, le Zeppelin avait préféré interrompre définitivement ses vols à la mort de John Bonham afin de ne pas entacher sa légende. Néanmoins, Iommi prit une toute autre décision, celle d’aller chercher, sous l’impulsion de Sharon Arden, le petit frontman teigneux de Rainbow, formation de l’ennemi Ritchie Blackmore, et d’embrasser complètement les thèmes en vogue dans ce milieu heavy naissant. Ainsi vit le jour le Mark 2 de Black Sabbath avec Ronnie James Dio, un type pour le coup très sérieux qui, très vite, propulsa derechef le groupe comme référence de toute une génération de métalleux en imprimant une tonalité heroic fantasy occulte aux textes du Sab’ et en popularisant la fameuse main cornue, symbole du diable, comme signe de ralliement du mouvement. La boucle était bouclée.

Satanisme, occultisme, démons, horreur, mano cornuta.... c’est bien joli, tout ça, mais en quoi cela nous occupe-t-il ? Après tout, nous sommes en 2013, la religion ne possède plus l’influence qu’elle déployait auparavant, et pour tout dire, en terme de rock n’ roll, que Dieu ou le Diable existe ou pas, on n’en a rien à carrer. L’une des chansons du Sab’ sur 13 reprend d’ailleurs à son actif l’adage nietzschien "God Is Dead", histoire de clore définitivement le débat sur cette polémique qui a fait le lit des détracteurs et des adorateurs du sabbat noir et de son engeance. Sauf que là encore, rien n’est simple, car qu’on le veuille ou non, tout ce bestiaire occulte a engendré un caractère cloisonnant qui, associé à la dimension extrême et violente de la musique concernée, a volontiers contribué à cantonner le metal à la marge de la société en général et de la scène rock en particulier. Cette mise en retrait, loin d’être subie, a été voulue par toute une communauté qui, par ses règles et ses codes excessifs et/ou provocateurs, aspirait à une authentique différence tout en faisant fuir les impies. Le corollaire de ces moeurs métalliques bizarroïdes est qu’il reste aujourd’hui difficile, pour les non initiés, de s’intéresser et a fortiori d’apprécier le heavy metal dans son versant le plus traditionnel, sans même parler de ses courants les plus outranciers qui demeurent réservés à une élite ultra-sélectionnée. Même si le metal a pu connaître quelques succès populaires (le Black Album de Metallica, notamment), même si sa communauté apparaît comme l’une des plus fidèles qui soit, même si les festivals attachés au mouvement ne désemplissent pas, la musique métallique et ceux qui la pratiquent, de par ces fameux codes stylistiques et culturels, sont voués à évoluer en vase clos, en parallèle au circuit rock traditionnel et en totale autarcie. Or, à la fin des années 70, ces mêmes tenants de la culture métallique se sont empressés de déclarer leur flamme à l’égard de Black Sabbath, intronisant de fait la formation comme l’alpha et l’oméga de tout un courant de pensée et empêchant de façon implicite, du moins dans un premier temps, toute tentative d’appropriation des codes sabbathiens par n’importe quel autre protagoniste extérieur au milieu metal. Le Sabbath se trouvait ainsi canonisé comme groupe culte à la marge, et le ralliement plein et entier de Iommi à la cause avec Ronnie James Dio, que l’on pourrait d’un certain point de vue considérer comme un juste retour des choses, achevait d’adouber le heavy metal comme mouvement légitimé tout en excluant de facto Black Sabbath de toute empreinte possible sur le reste de la scène rock.

Autopsie d'une soumission

Mais cette carence de management n’explique pas tout, et si l’on peut prêter de nombreuses qualités à Tony Iommi, son abnégation, son humilité et une certaine forme de retenue, on doit également lui reconnaître un bon nombre de défauts au premier rang desquels un énorme manque de discernement. Seul homme à la barre du navire, autoritaire voire dictatorial dans ses choix, le manchot naviguait à vue et était incapable d’envisager une perspective à longue échéance. Étranglé par le succès, harassé par d’incessantes tournées, vidé de toute faculté de réflexion par une consommation hallucinante de cocaïne, très mal entouré et conseillé, Iommi a toujours dû réagir dans l’urgence et envisager des solutions de remplacement qui lui permettent de se remettre au plus vite à flot financièrement, mais surtout de continuer à jouer, encore et encore. C’est l’autre grand travers du gratteux moustachu : celui de ne jamais vouloir s’arrêter. Justifiant cette boulimie d’enregistrements et de scène par une volonté indéfectible de prouver à ses parents - ainsi qu’à lui-même - qu’il était capable de devenir quelqu’un d’important et de réussir dans la vie, cet acharnement à encore et toujours vouloir aller de l’avant, quelles qu’en soient les conséquences, a fini par avoir raison de son propre groupe, ulcérant un Ozzy Osbourne épuisé et désenchanté, puis condamnant un Bill Ward malade à rester sur la touche et éreintant le pourtant fidèle Geezer Butler, proprement dégoûté par le tournant pris par le Sab’ après le renvoi d’Ozzy.

Music is my business

S'appesantir sur la suite de la discographie du Sabbath ne présente guère d’intérêt, d’autant qu’aucun d’entre nous à la rédaction ne possède le background metal nécessaire pour la juger à sa juste valeur. Tout au plus peut-on paresseusement pomper les on-dits les plus triviaux à son sujet : une poignée de disques au mieux sympathiques (Headless Cross, à ce qu’il paraît), au pire pathétiques. On peut en revanche observer avec un certain effarement les innombrables changements de line-up qui ont occupé presque deux décennies actives - on vous a d’ailleurs concocté un trombinoscope YouTube à ce sujet un peu plus loin - ou encore la disparition de Bill Ward des écrans radars à quelques résurrections épisodiques prêt, la bouderie prolongée de Geezer Butler et sa carrière solo impulsée par son épouse-manager (tient, encore une), la prolifique discographie d’un Ozzy manipulé mais comblé et plein aux as, le jeu du je t’aime moi non plus avec Ronnie James Dio (trois années de service par décennie au maximum, pas une de plus) et les nombreuses invraisemblances qui constellent ce qui ressemble plus à la carrière solo de Tony Iommi qu’à un authentique maintien à flot du sabbat noir.

Reconnaissance ou prise en otage ?

Arrêtons là les éloges et penchons nous sur leurs implications. La première part d’une méprise assez effarante : puisque Black Sabbath se trouve à l’origine du heavy metal, il serait forcément, lui aussi, un groupe de heavy metal dans l'acceptation pleine et entière du terme. Cette assertion repose, comme on l’a vu plus tôt, sur deux éléments fondamentalement bancaux : le sacre du Sab’ comme empereur du metal par les sommités du milieu, et la rattachement tardif de la formation à la scène heavy metal après le départ d’Ozzy Osbourne. Le problème est que l’analyse, même succincte, de la discographie du sabbat noir fait très vite voler en éclat ce fantasme. Bien sûr, certains morceaux du groupe apparaissent très novateurs, notamment ceux énoncés au paragraphe précédent, et on pourrait encore citer "War Pigs", "Iron Man", "N.I.B.", "Sabbath Bloody Sabbath", "Children Of the Grave", qui, clairement, marquent les esprit par leur lourdeur, leurs effets pyrotechniques mais surtout, surtout, par leur éloignement du blues. Néanmoins on aurait tendance à oublier que ces pièces, aussi brillantes soient-elles, sont loin d’être majoritaires dans la disco du Sab’. On serait tenté d’encenser "Black Sabbath" et "Paranoid", les titres, et pourtant Black Sabbath et Paranoid, les albums, sont des disques très éclectiques et majoritairement bluesys. Même en allant jusqu’à Volume 4 (ah, ce sacré "Supernaut"), le blues transpire par tous les pores de Iommi. On voudrait ne retenir que les terribles graves électriques de "Lord Of This World" et mettre de côté l’acoustique de "Orchid", on voudrait léguer à la postérité l’agressif "Never Say Die" et flanquer aux oubliettes l’aérien "Air Dance". Pire encore, on voudrait nous faire croire que, simplement parce que Technical Ecstasy coupe les ponts avec le "heavy metal" (avec les guillemets de rigueur), c’est un mauvais album. Les exemples pourraient être multipliés à l’infini, mais une seule vérité s’en dégage invariablement : l’analyse de la discographie du Sab’ par le prisme du heavy metal peut quasiment s’apparenter à du révisionnisme rock n’ roll.

L’inverse de cette constatation fait rétrospectivement sourire, car le culte voué à la technique dans le metal ne trouve évidemment pas sa place dans une quelconque hérédité sabbathienne. De là, on peut systématiquement dédouaner le carré de Birmingham de toute responsabilité quant au distingo guitare rythmique / guitare soliste, aux soli supersoniques ou encore aux batteries épileptiques. Allons plus loin. Chez Black Sabbath, point de batailles épiques de grateux, de clowns fantoches qui grimacent en masturbant leur six-cordes, de doubles pédales assommantes, de basses réduites à une simple doublure des guitares. Au contraire même : les artifices sabbathiens, ce sont avant tout des recettes simples à mettre en pratique sur le plan technique, mais aussi l’impro, la débrouille, l’expérimentation et la recherche du son plus que le son en lui-même. Issus du milieu ouvrier de Birmingham, les quatre prolétaires étaient loin d’être des flèches, aucun n’ayant prolongé son cursus scolaire au delà du lycée. En revanche, ils étaient des champions de la bricole. Aucun autre guitariste, mis à part peut-être Jimi Hendrix, ne peut se targuer d’une telle volonté de personnalisation de son instrument que Tony Iommi : capuchons au bout des doigts, cordes fines, détunage, ajouts et retraits incessants de bobines, expérimentations d’effets sonores et de volumes ou d’amplis divers et variés, sans même compter l’apprentissage de doigtés personnalisés pour tirer le meilleur parti de son handicap, tout y est passé. Pareil pour Geezer Butler qui, bien qu’ayant cherché à se caler sur le son de Iommi, a également expérimenté nombre de combinaisons de matériel avant de trouver le son (et la technique instrumentale) à même d’obtenir le rendu pesant pathognomonique du Sab’. Là encore, on se trouve à des années lumières des stéréotypes fermés et immuables du heavy metal.

Un héritage qui reste à légitimer

C’est que le modèle sabbathien, et on conclura là-dessus, reste aujourd’hui tout autant fascinant qu’extrêmement simple en terme d’appropriation et de mise en application. Des racines blues respectées, même si pas forcément mises en avant de façon prédominante, une recherche de pesanteur, le riff au coeur de toute chose, une technique rudimentaire, des astuces matérielles, de la mélodie, du fun et brin de provocation pour emballer le tout. Cette profession de foi, déterrée il y a deux décennies à peine, a même permis au metal, ou du moins à certaines de ses branches, de se réconcilier avec ses vraies origines, on pensera notamment au sludge géorgien emporté par Mastodon qui connaît une vraie poussée créative depuis quelques années et qui, à l’inverse des exemples grunge et stoner précités, reste fermement attaché au milieu heavy metal, se contentant d’en ébranler les soubassements en lousedé et d’y distiller rétroactivement la bonne parole sabbathienne, la vraie. Ainsi la boucle se trouve bouclée, et la profonde divergence stylistique qui a séparé le rock du heavy metal au début des années 80 est en train de lentement s’atténuer. On est encore loin du compte, assurément, et il est clair que certains extrémistes du culte métallique (death et black metal, notamment) ne réintégreront jamais le circuit grand public, trop attachés à cultiver leur différence et leur particularisme. Pour les autres, en revanche, la porte façonnée en 1969 par Iommi et ses sbires, bloquée dans les années 80 par Judas Priest, Iron Maiden et consors et enfoncée quelques décennies plus tard par Kurt Cobain, Josh Homme et leurs disciples, leur est aujourd’hui grande ouverte. N'en déplaise à Mr Ulrich, non, Black Sabbath ne doit plus être synonyme de heavy metal. Il est grand temps que le carré de Birmingham quitte ce monde étriqué et redevienne, aux yeux de tous, ce qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être : un groupe de rock, tout simplement, et l'un des plus indispensables, cela va sans dire.