Opeth

Sorceress

Produit par Tom Dalgety

1- Chrysallis / 1- Persephone / 2- Sorceress 2 / 2- Sorceress / 3- The Seventh Sojourn / 3- Wilde Flowers / 4- Strange Brew / 5- A Fleeting Glance / 6- Era / 7- Persephone (Slight Return) / 1- Will O The Wisp

Avant d’aborder ce douzième album solo d’Opeth, autorisons-nous une petite remise au point en tout bien tout honneur. Depuis 2011, on lit partout les mêmes poncifs de la part de la communauté metal, que les suédois étaient bien meilleurs quand ils faisaient du death, que le groupe a perdu de sa superbe, que la plaisanterie a assez duré et que même si Heritage, Pale Communion et donc Sorceress se montrent “intéressants” (guillemets de politesse), il serait grand temps qu’Ackerfeld cesse ses caprices et qu’il se reprenne sérieusement en main. Bien.

La première remarque vis-à-vis de ce constat se montrera tout aussi sévère que la critique inhérente aux trois albums incriminés : pour 99 % des auditeurs de rock lambda, le death metal, c’est inaudible. Point barre. Et dans mon cas, ce n’est pas faute d’avoir essayé. Remarquez que j’y ai été molo : je n’ai même pas essayé de me frotter à Blackwater Park (pourtant réputé leur meilleur album) et encore moins à Deliverance, ni même à Ghost Reveries. Pour ces disques, quelques minutes effarées m’ont suffi pour m’enfuir sans demander mon reste. Non, uniquement à Watershed, le disque dans lequel la part de voix death se montre la plus congrue. Eh bien rien à faire : même s’il faut reconnaître au groupe un talent certain dans l’écriture et la restitution musicale, des thèmes splendides, des riffs carnassiers, des intermèdes étonnants de fragilité, une ambiance à nulle autre pareille, dès qu’Ackerfeld se met à grawler, ce n’est plus possible. Et je gage que nombre de personnes n’auront pas eu ma patience. Dès lors, pour le tout venant rock n’ roll, la question de savoir si c’était mieux avant n’a virtuellement aucun sens, et il n’y a alors plus qu’à laisser les puristes à leur snobisme de métalleux extrêmes. Sans rancune, messieurs.

En second lieu, il serait temps que les adeptes des tendances macabres d’Opeth se fassent une raison, car il est désormais bien peu probable que le groupe fasse machine arrière. La part de morceaux avec grawls ne cesse de diminuer dans leurs setlists - 60 % actuellement selon Ackesson -, sans parler du fait que sur certaines prestations - comme lors du Be Prog My Friend festival de Barcelone en juillet dernier -, le taux de metal extrême est immédiatement tombé à zéro. On pourrait même faire un parallèle entre le pourcentage de grawls et le look d’Ackerfeld qui, d’une longue tignasse et d’une barbe à la rigueur toute nordique, a récemment opté pour une coupe aérée et une moustache beaucoup plus soft. Le jour où il décidera d’avoir la tête de Maynard James Keenan, les death métalleux risquent d’avoir des sueurs froides. Là-dessus Opeth tourne également le dos aux ouvertures trop violentes : Anathema assure les premières parties du groupe en Angleterre, et c’est The Sword qui se charge de chauffer les salles américaines. Enfin, si on peut bien sûr incriminer Ackerfeld quant à la tournure actuellement prise par le quintette, on n’oubliera pas l’influence majeure de Joakim Svalberg aux claviers qui, avec son appétence pour le mellotron et l’orgue Hammond, contribue amplement au virage stylistique entrepris à son entrée dans le groupe en 2011. Sachez également que ni le vieux compère bassiste Martin Mendez, ni les plus récemment arrivés Frederik Akesson (guitare) et Martin Axenrot (batterie) ne semblent avoir envie de quitter un effectif dont la production musicale leur va visiblement à ravir. Il serait donc temps que certains fassent leur deuil, et pour de bon.

D’autant qu’il ne faut tout de même pas charrier : Heritage, Pale Communion et Sorceress sont des albums bigrement réussis, et le petit dernier encore plus que les autres - ce qui n’est pas peu dire. Le problème, finalement, est d’accepter que la part progressive d’Opeth s’est décalée dans son degré d’intensité. Avant, tout était question de contrastes abyssaux entre violence inouïe et douceur exquise, tandis qu’aujourd’hui, la fibre opethienne se tisse sur des axiomes infiniment plus traditionnels et éprouvés au gré des décennies passées, moins paroxysmique, plus fine. Ainsi, même s’il est indiscutable que le groupe a perdu en singularité, il ne manque certainement pas de talent, et c’est bien là l’essentiel. Reste que la position actuelle des suédois demeure on ne peut plus inconfortable : ex-cadors d’un genre auquel ils ont renoncé en se mettant à dos une grande partie de leur fan-base, et nouveaux venus dans un univers progressif épuré qui jouit d’un éclairage et d’un accueil critique nettement moins enthousiastes que dans l’univers du death metal, ils se sont eux-mêmes condamnés à se surpasser sans cesse afin de garder leur droit à tout simplement exister selon leurs convictions et à ne pas se plier aux carcans imposés par un public rigoriste. Cela explique peut-être aussi leur mise en retrait de Roadrunner au profit de leur propre label baptisé Moderbolaget Records, la distribution étant assurée chez Nuclear Blast. Somme toute un pari osé et difficile, d’autant qu’on le voit actuellement sur les réseaux sociaux, les anciens adorateurs d’Opeth commencent à se rendre compte qu’il n’y aura plus de retour en arrière, un constat accueilli avec beaucoup d’amertume et pas mal de rancœur.

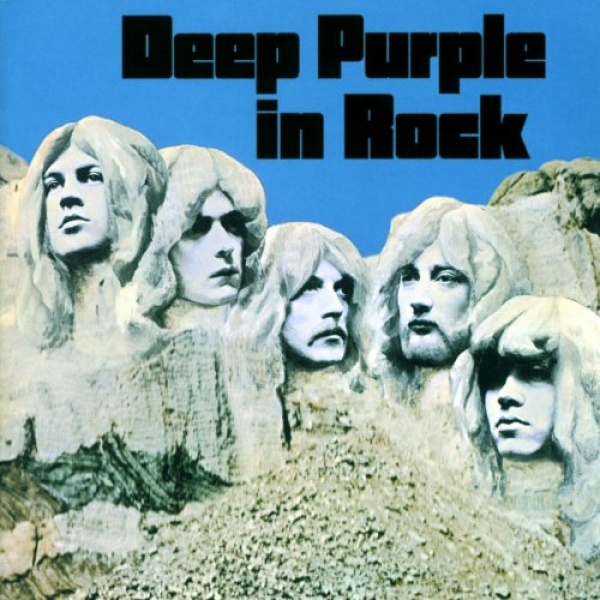

Et cette Sorceress, alors, vaut-elle le coup ou non ? La réponse est oui, sans l’ombre d’une hésitation. Sur ce nouvel opus doté d’un visuel magnifique, les suédois remontent encore un peu plus vers le début des années 70, tournant davantage le dos au metal qu’ils affectionnaient depuis leurs débuts. Sans se départir de sa patte mélodique, Mickael Ackerfeld pousse encore plus avant sa volonté de rejoindre les standards hard-psyché-prog de la grande époque, et si jusqu’à maintenant les influences extérieures d’Opeth n’étaient pas forcément très voyantes, il en va autrement avec ce disque hétéroclite fortement imprégné de hard rock 70’s, Led Zeppelin, Black Sabbath et surtout Deep Purple, on le voit particulièrement dans la tonalité des riffs heavy qui regagnent un peu de blues, dans l’emploi immodéré d’un orgue Hammond désormais mis sur un rang égal à celui de la guitare et dans les appétences classiques chères à Ritchie Blackmore. Mais Sorceress n’est pas qu’un disque heavy, c’est aussi un album de contrastes qui va se ressourcer dans un bucolisme très flower power, on pensera bien sûr à Jethro Tull dans les accompagnements à la guitare sèche et dans les progressions mélodiques radieuses teintées de mellotron (“Will O The Wisp”, superbe). À signaler que les arrangements de cordes de l’arabisant “The Seventh Sojourn” sont à mettre au crédit de Will Malone, un spécialiste du genre qui s’était déjà livré au même exercice pour Black Sabbath et Iron Maiden. Et si la tracklist laisse croire à un concept album, sachez qu’il n’en est rien et que le groupe s’est en fait amusé avec les manies de l’époque - cf le “Sorceress #2”, le “Slight return” de “Persephone”, gros clin d’oeil à Jimi Hendrix, ou “Wilde Flowers” qui rappelle le premier nom du groupe Caravan.

Sorceress est aussi bien plus accessible que ses prédécesseurs, ce qui n’est pas forcément un reproche. Bon nombre de morceaux se montrent frontaux, voire même catchy, tout en épiçant la sauce instrumentale pour en faire ressortir les saveurs (“Sorceress” avec son riff sludge buldozer, “Era” avec sa rythmique obnubilante) alors que la simplicité se manifeste encore dans certains titres calmes mais qui s’épanouissent dans le plus simple appareil, qu’ils soient hispanisant (“Persephone”), oriental (“The Seventh Sojourn”), nimbé de folk pastorale (“Will O The Wisp”), bucolique à la King Crimson (“Sorceress 2”) ou encore médiéval-jazz (“A Fleeting Glance”). Bien évidemment, bon sang ne saurait mentir, les suédois affectionnent toujours les pièces à tiroir qui prennent des chemins de traverse aventureux en métissant leur rock heavy de jazz (“The Wilde Flowers”) et de blues (“Strange Brew”, composé par Frederik Akesson). Mais sur ces pièces, une certaine redondance dans l’exposition des thèmes principaux permet à l’auditeur de pleinement se les approprier, en particulier sur le sombre “Chrysalis” qui, quoique labyrinthique, repasse toujours par les mêmes endroits avant de s’évader hors des sentiers battus. On appréciera encore plus qu’avant les jeux instrumentaux très techniques mais toujours très musicaux des suédois, les riffs tantôt acerbes, tantôt lumineux d’Ackerfeld, les soli souvent saisissant de virtuosité d’Akesson (on vous met au défi de rejouer celui de “Wilde Flowers”), le jeu de batterie souple d’Axenrot, les charges guerrières à l’orgue Hammond de Svalberg.

On pourrait gloser encore longtemps, mais l’heure est à la conclusion. Au terme d’une écoute passionnante, l’auteur de ces lignes avancera que Sorceress est le meilleur album d’Opeth… “dans leur période post death metal” - pour ne froisser personne. Tout à la fois riche et direct, tantôt caressant, tantôt cauteleux, balayant un large spectre d’influences et de couleurs musicales, ce douzième album sait se montrer plus accrocheur que Pale Communion et plus cohérent et foisonnant qu’Heritage. Ajoutons que c’est Tom Dalgety, l’un des jeunes producteurs les plus en vogue du moment (Royal Blood, Ghost), qui est à la tête de l’esquif, et que les B-Sides de la version extended valent elles aussi un coup d’oreille, en particulier le nostalgique “Spring MCMLXXIV” (référence au Summer 67 et à la date de naissance d’Ackerfeld) qui sonne comme un Porcupine Tree optimiste. Du tout bon, donc. Si le cru 2016 du rock progressif a eu du mal à démarrer, nul doute qu’avec ce disque et le superbe Your Wilderness de The Pineapple Thief, les aficionados seront ravis. Pour les autres, il est plus que temps de vous convertir.

A écouter : "Sorceress", "Wilde Flowers", "Will O The Wisp", "Era"