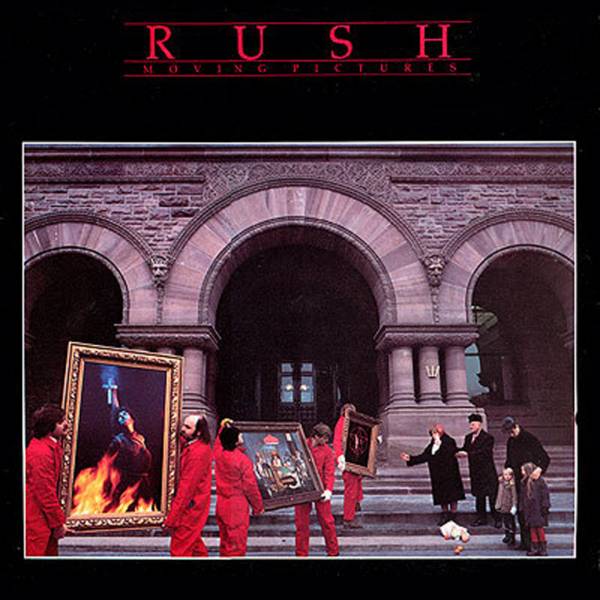

Rush

Moving Pictures

Produit par Rush, Terry Brown

1- Tom Sawyer / 2- Red Barchetta / 3- YYZ / 4- Limelight / 5- The Camera Eye / 6- Witch Hunt / 7- Vital Signs

On a tendance à limiter l’âge d’or du rock progressif à la période située entre 1969 (avec In The Court Of The Crimson King, de King Crimson) et 1974 (avec Red, de… King Crimson, encore), ou 1975 si on y inclut les oeuvres de Pink Floyd et notamment Wish You Were Here. Cet axiome, s’il demeure exact, se heurte néanmoins à une exception de taille, une exception en quatre lettres et trois musiciens de génie, souvent injustement ignorés ou relégués au rang de bizarrerie, de cas particulier. Néanmoins, qu’on ne s’y méprenne pas : même si l’oeuvre de Rush restera encore longtemps méprisée par l’intelligentsia rock n’ roll, elle n’en renferme pas moins, malgré une grande hétérogénéité qualitative et stylistique, des perles qui brillent de tous leurs feux et dont la portée prophétique flanque rétrospectivement le vertige. Si 2112 reste le disque le plus emblématique des canadiens, il ne s’agit nullement de leur album le plus caractéristique : cette palme revient à Moving Pictures, un album dont le contenant a profondément influencé l’ensemble de la scène rock progressive contemporaine en plus de renfermer les plus belles compositions du groupe. Revue obligée de l’un des chefs d’oeuvres méconnus des années 80.

Tout au long de leur carrière, Geddy Lee, Alex Lifeson et Neil Peart ont toujours évolué à contre courant des modes et des tendances. Après avoir débuté par le hard rock zeppelinien alors que le dirigeable commençait déjà sa lente dégringolade, après avoir introduit des éléments progressifs à leur musique alors que le mouvement prog était déjà en franc déclin, les trois hommes ont pris le temps d’affiner leur style. Ils ont copié, amalgamé, exploré, divagué parfois. 2112, après tout, n’est rien moins qu’un manifeste de hard rock qui tente, avec exactement les mêmes armes, de parvenir à la hauteur des oeuvres les plus emblématiques de Led Zeppelin, la petite touche prog en plus… et encore. Ce cinquième album, hormis un morceau concept un peu long mais largement segmentable, n’emploie pas plus de figures progressives que Plant, Page, Jones et Bonham à l’époque de “Stairway To Heaven”. Néanmoins, et ils le savaient pertinemment, les trois hommes ne pouvaient pas continuer à singer le Zep sans apporter une originalité, une personnalité à leur musique.

Sorti en 1976, 2112 apparaissait comme un succès quasi-inespéré qui, non content de tomber en pleine période punk / anti-prog, soit à une époque ou plus personne n’écoutait du rock progressif, faisait également suite à deux albums qui s’étaient très mal vendus. Ragaillardis par ce plébiscite, Rush a choisi de creuser ce sillon progressif en empilant deux autres disques regorgeant de longues pièces à tiroir, sans néanmoins rencontrer un succès aussi retentissant. Et à l’heure où les années 70 s’en allaient, où le rock progressif anglais était six pieds sous terre et où le hard rock se faisait phagocyter par le heavy metal, Rush tenta le pari de changer radicalement de style. Ainsi naquit, non pas Moving Pictures, mais Permanent Waves, un disque qui vit le trio casser quasiment tous ses codes. Geddy Lee délaissa son chant plantesque pour un timbre moins aigu et moins agressif, Alex Lifeson mit de l’eau dans son vin et allégea ses power chords, Lee encore se mit à employer davantage de synthétiseurs, mais aussi à dynamiser son jeu de basse et à l’amplifier dans le mix final, et Neil Peart orienta son songwriting vers des thèmes plus philosphiques et humanistes. Surtout, les morceaux se virent drastiquement réduits en terme de durée et regagnèrent la classique structure couplet-refrain. Coup d’essai plutôt culotté, Permanent Waves a permis de poser les bases d’un style qui trouva sa pleine apogée avec Moving Pictures.

Ce qui sidère ici, en plus de l’extraordinaire qualité intrinsèque des morceaux, c’est la portée prophétique de l’album. Très varié et hétérogène, Moving Pictures recèle nombre de pièces fondatrices de tout ce que le mouvement progressif a produit durant les vingt années à suivre : c’est dire si son importance est gigantesque. Mais le terme progressif doit ici être employé dans son sens le plus large. On évoquera donc aussi bien Tool ("Tom Sawyer") que Porcupine Tree ("The Camera Eye"), Dream Theater ("YYZ") que The Mars Volta ("Vital Signs"), sans parler d’influences sur des groupes plus typés dans le style ("Limelight" qui préfigure bien l’oeuvre de Spock’s Beard, par exemple). L’écoute de ce huitième album studio peut donc se faire à deux niveaux différents : l’oeuvre en elle-même, qui s’apprécie encore parfaitement aujourd’hui - ne serait-ce que par un son qui a le bon goût de ne pas trop coller aux standards kitchs de l’époque - et les oeuvres qu’elle a enfantées. Un petit jeu des différences très divertissant qui permet encore d’accroître le plaisir de l’écoute.

Premier à ouvrir le bal, "Tom Sawyer" est une bombe dont la déflagration se fait à retardement. On ne comprend pas immédiatement ce qui crée le magnétisme de ce titre en apparence simpliste, mais très vite, on ne peut que constater sa particularité : la mesure flotte en permanence. Binaire, ternaire, rythmiques asymétriques, le premier morceau de Moving Pictures méprise le fort-faible et nous submerge de coups de freins, de heurts, de virages serrés et de chausse-trappes. Puissant, hypnotique, parfaitement soutenu par la frappe irréprochable de Neil Peart, la composition qui initialement servait à Lee à calibrer ses synthés (véridique) peut également se targuer d’un socle mélodique solide et de jolies textures de guitare, un édifice hard pop haletant devenu depuis le morceau le plus prisé des fans et l’unique composante incontournable des concerts de Rush.

La suite de l’album offre un équilibre saisissant entre pièces-signatures du style Rush et morceaux plus atypiques, réalisant un disque varié en terme d’ambiances, de textures et de compositions. Dans les premières, il y a tout d’abord “Red Barchetta”, un morceau simple s’appuyant sur des power chords surpuissantes, réalisant une pop song raffinée et racée. On retrouve dans le couplet des assises que ne renieraient pas les Foo Fighters, et pour cause : Dave Grohl est un gros fan de Rush. Ses deux modèles de batteurs sont John Bonham (ça, c’est de notoriété publique) et Neil Peart (et ça, on le sait beaucoup moins), et on n’a pas été trop étonné de voir le barbu hyperactif soutenir le trio lors de son intronisation au Rock N’ Roll Hall Of Fame en 2013. Toujours est-il que “Red Barchetta”, c’est du Foo Fighters en puissance, mais du Foo plus subtil, plus typé hard, blindé de breaks et soutenu par une technique majestueuse. On ne le répétera jamais assez, mais vous aurez du mal à trouver quelqu’un capable de jouer les lignes de basse complexes de Geddy Lee, ce qui n’empêche pas l’animal de conserver une rigueur métronomique, un swing et une pertinence mélodique jamais pris en défaut. Et on n’a pas non plus besoin de vanter à nouveau les mérites des deux autres larrons, tout aussi soufflant à leur poste respectif même si, encore une fois, Alex Lifeson est beaucoup moins démonstratif que le cogneur d’exception qu’est Neil Peart.

Autre pièce classique du répertoire Rush, “Limelight” avec ses riffs syncopés et ses breaks (encore) qui claquent comme des coups de fouet sur les couplets, le refrain développant une jolie double ambiance qui amène un surcroît de profondeur. Et le petit plus de Rush, c’est le groove. Les trois canadiens ne se contentent pas d’envoyer du riff heavy, ils déroulent une musique qui bouge, qui balance. C’est là que toute la différence se fait. Il n’y a qu’à écouter l’instrumental ultra-technique qu’est “YYZ”. Le motif principal est calqué sur les lettres en question épelées en morse ( _ . _ _ / _ . _ _ / _ _ . . ) par les cordes survoltées et matraquées par une batterie atomique. Et tandis que Dream Theater, qui a pompé quasiment tous ses tics musicaux sur ce titre, se contente de dérouler mécaniquement une pléthore de notes grandiloquentes, les canadiens se marrent, jouent avec nos nerfs, se cachent pour mieux jaillir là où on les attend le moins. Le dialogue entre les trois instruments y est tout bonnement jouissif, mention spéciale à la partie centrale avec ses sauts de rythmes et ses mini-solo de basse facétieux.

Mais on l’a dit en préambule, Moving Pictures ne se répète jamais deux fois à l’identique. Le colossal “Camera Eye” (plus de dix minutes au compteur) renchérit dans la dualité musicale, alternant les parties planantes majeures au synthé et les charges mineures à la guitare qui flattent notre parano. Pour la petite histoire, cette dualité est censée refléter le caractère antinomique de deux mégapoles que tout oppose, Londres et New York. Si les parties douces ne marquent pas forcément les esprits - hé oui, les années 80, c’est bien, mais les synthés, ça vieillit quand même beaucoup - on pourra en revanche s’arrêter un moment sur les fameux assauts électriques sombres qui ont semble-t-il beaucoup inspiré un certain Steven Wilson, et on vous renverra notamment à “Arriving Somewhere But Not Here” accouché par l’arbre à porc-épic sur Deadwing, ou encore au bouillonnant “Anesthetize” sur Fear Of A Blank Planet, ce dernier morceau comportant un featuring remarqué… d’Alex Lifeson. La boucle est donc bouclée, et de quelle manière quand on voit à quel point le guitariste canadien a laissé une emprunte indélébile sur le génial songwriter anglais jusque dans ses solo en dents de scie. Si vous appréciez les trips entêtants et sombres de Porcupine Tree, sachez que tout est déjà là, près de dix années avant les premiers enregistrements de Wilson.

Ne jetons pas aux oubliettes les deux derniers morceaux du disque qui, bien que moins marquants et essentiels, n’en restent pas moins réussis. “Witch Hunt” joue encore d’une dualité, cette fois-ci entre une guitare gutturale et grondante qui accompagne les harangues de Lee sur les couplets, tandis que les envolée libératoires du refrain se voient soutenues à grands renforts de synthés conquérants. Le morceau représente la troisième partie de la tétralogie “Fear” ayant trait à la peur et qui comporte également "The Enemy Within" (présent sur Grace Under Pressure), "The Weapon" (tiré de Signals) et "Freeze" (extrait de Vapor Trails qui n’a vu le jour qu’en 2002). Évidemment, Dream Theater a également pompé l’idée du concept-album éclaté aux canadiens, on pensera notamment au cycle composé par Mike Portnoy et consacré à ses problèmes d’alcool. Dernier morceau de la liste, “Vital Signs” repose sur quelques petites originalités, comme des afterbeats presque reggae à la guitare lourde ou des lignes électriques très fluides et wah-wahisées, soutenant un air lui aussi bourré de dos d’âne, d’accélérations en pauses salvatrices, et toujours cette voix si particulière de Geddy Lee, haut perchée, légèrement chevrotante et cassée, moins criarde que par le passé et qui, une fois apprivoisée, ne se laisse pas délaisser facilement. Depuis près de trente cinq ans, le leader de Rush n’a quasiment rien perdu de sa superbe vocale bien qu’il affiche maintenant 62 ans au compteur. On vous renverra notamment au récent triple live de Rush, Clockwork Angels Tour, pour constater à quel point le chant épique déployé sur Moving Pictures resplendit encore comme au premier jour sur scène. Et les parties instrumentales ne sont pas en reste, bien sûr.

Il n’est nullement question de nier les qualités et le caractère culte de 2112, disque emblématique de Rush grâce auquel les trois canadiens ont assis leur réputation, mais cela n’enlève rien au fait que Moving Pictures est, sinon plus réussi, au moins plus caractéristique de l’oeuvre du trio et nettement plus essentiel en terme d’influence et donc d’importance historique, notamment sur toute la frange du rock progressif contemporain, que ce soit sur son versant hard ou soft. Surtout, c’est grâce à Moving Pictures que Rush a affirmé son style, a pu survivre au marasme des années 80 et est demeuré actif jusqu’à ce jour. Un fait suffisamment rare pour être salué, après presque quarante années de carrière quasiment sans interruption. Et au cas où vous en doutiez, on va se permettre d’en rajouter encore une couche : Rush est un groupe que vous vous devez absolument d’écouter si vous vous prétendez amateur de rock music. Même si l’héritage du trio, sous sa forme la plus disséminée, est aujourd’hui gigantesque, il n’empêche que le style des canadiens n’appartient qu’à eux et qu’il est difficile de se faire une idée sur leur rock aussi lourd qu’intellectuel sans l’avoir éprouvé par vous même. Et tant qu’à faire, commencez par Moving Pictures : vous aurez forcément envie d’en écouter plus. Les paris sont ouverts.